possibl*

↑ objectName, objectTitle:

objectTitle :

collectionName : collectionNameinventoryNb : inventoryNb

objectName : objectName

objectTitle : objectTitle

objectCulture : objectCulture

geography : geography

dating : dating

material : material

technique : technique

dimensions : dimensions

legalRightOwner : legalRightOwner

objectDescription : objectDescription

↑ , Guitare à cinq choeurs:

Guitare à cinq choeurs :

collectionName : Instruments à cordesinventoryNb : 0550

objectName :

objectTitle : Guitare à cinq choeurs

objectCulture :

geography :

dating : ca. AD 1640

material :

technique :

dimensions : Hauteur: 87,5 cm, Largeur: 26 cm, Profondeur: 13 cm

legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

objectDescription : La guitare inv. n° 0550 a été acquise en 1879 par le premier conservateur de l’ancien Musée instrumental du Conservatoire de Bruxelles, Victor-Charles Mahillon. Elle appartenait auparavant au célèbre luthier Auguste Tolbecque. Sur le chevillier figure l’inscription « Matheo Sellas / alla Corona in / Venetia ». Sellas était un luthier d’origine allemande, actif à Venise durant la première moitié du XVIIe siècle. La guitare est montée de cinq chœurs de deux cordes fixées à l’aide de dix chevilles dorsales. Le dos se compose de 23 côtes de palissandre séparées par des filets d’ivoire. La rose qui orne la table d’harmonie est en plomb et n’est sans doute pas d’origine. Elle représente un personnage jouant du clavecin et est signée « H H ». Sans doute provient-elle d’un instrument à clavier de Jean-Henri Hemsch. Autour de la rose est disposée une large marqueterie d’ivoire, de pâte noire et de palissandre. La touche présente des plaques d’ivoire qui illustrent des fables de Phèdre ou d’Esope : « Le loup et la grue », ainsi que « Le renard et la cigogne ». L’arrière du manche est décoré d’une marqueterie d’ivoire et de pâte noire. À un moment de son histoire, cette guitare a été changée en chitarra battente, dont les cordes étaient fixées au bas de la caisse de résonance. À cette époque, le manche a été raccourci et est resté tel quel depuis lors. La guitare elle-même en revanche a été retransformée en guitare classique, avec un chevalet collé à la table. Il est possible que ce travail soit dû à Tolbecque. Des radiographies de l’instrument montrent d’importantes transformations internes, mais son aspect extérieur reste représentatif des qualités remarquables des guitares baroques. Bibliographie Victor-Charles Mahillon, Catalogue descriptif et analytique du Musée Instrumental du Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles, i, Gent, 1893, p. 481. Exposiçao Internacional de Instrumentos Antigos, V Festival Gulbenkian de Musica, Lisbonne, 1961, n° 39. Instruments de musique des XVIe et XVIIe siècles, catalogue de l’exposition du Musée Instrumental de Bruxelles en l’Hôtel de Sully, Paris, juin 1969, s.l., 1969, n° 31. Mia Awouters, "Befaamde barokgitaren uit de verzameling van het Brussels Instrumentenmuseum", Musica Antiqua, 3/3, 1986, p. 74-75. http://www.mim.be/fr/guitare-baroque?from_i_m=1

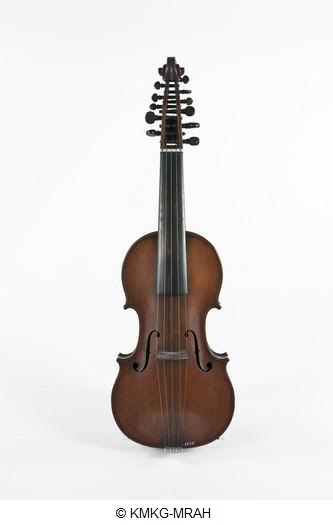

↑ , Quinton d'amour:

Quinton d'amour :

collectionName : Instruments à cordesinventoryNb : 1358

objectName :

objectTitle : Quinton d'amour

objectCulture :

geography :

dating : AD 1730 - AD 1772

material :

technique :

dimensions : Hauteur: 64,6 cm, Largeur: 20,3 cm

legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

objectDescription : Quinton d’amour pourvu de cinq cordes mélodiques et de six cordes sympathiques, couvert d’un vernis brun-rouge. Toutes les cordes sont attachées à une plaque blanchâtre équipée de pointes et fixée à l’éclisse du bas, comme sur le quinton d’amour et la viole d’amour de Salomon inv. n° 0480 et 1389. Les cordes sympathiques passent par-dessus la plaque blanche dans laquelle sont percés des trous pour les cordes mélodiques. L’instrument n’a dès lors pas de cordier. Le dos voûté est construit en deux parties et orné d’un filet à triple brin. Il est fait d’érable ondé, de même que les éclisses. La caisse de résonance a la forme d’un violon ; l’intérieur est équipé de tasseaux et de contre-éclisses. La table d’harmonie, composée de deux pièces d’épicéa, est percée d’ouïes en forme de f et également ornée d’un filet à trois brins. Elle présente des fractures qui ont été réparées. Dans le tasseau supérieur, on distingue trois trous de clous qui ont anciennement dû servir à fixer le manche. Une volute de violon classique surmonte le chevillier. Celui-ci est orné de motif floraux à l’arrière et sur les côtés. A l’avant, il est entièrement ouvert, tandis qu’à l’arrière, il est fermé à hauteur de quatre des cinq cordes mélodiques. La touche, qui est creusée à l’arrière afin de laisser passer les cordes sympathiques, est plaquée d’ébène et porte les traces de frettes nouées. Cet instrument présente des similitudes avec le quinton d’amour de Salomon inv. n° 0481, mais le bord et les coins de la table et du dos sont plus épais. La couleur et la texture du vernis diffèrent par ailleurs des deux autres instruments de Salomon conservés au MIM (inv. n° 0481 et 1389). Il est possible que cet instrument-ci ait été assemblé, modifié voire entièrement construit par un certain Jean Nicolas Leclerc, qui a laissé une signature au crayon à l’intérieur de la caisse. Peut-être s’agit-il de Joseph-Nicolas Leclerc de Mirecourt, actif à Paris à partir de 1760. Ce quinton d’amour faisait partie de la collection d’Auguste Tolbecque. En 1879, celle-ci fut acquise par le Musée des instruments de musique. En 1885, une viole d’amour de Salomon appartenant au musée fut exposée à Londres. Peut-être était-ce cet instrument-ci, le quinton d’amour inv. n° 0481 ou la viole d’amour inv. n° 1389, également de sa main. Inscriptions 1) “SALOMON / A PARIS” (marque au fer) 2) “Jean nicolas / leclerc” (signature manuscrite dans la caisse, sur le dos) Longueur ca. 65,2 cm Largeur ca. 25 cm Hauteur des éclisses ca. 31 cm Longueur vibrante ca. 32,8 cm Bibliographie Victor-Charles Mahillon, Catalogue descriptif et analytique du Musée Instrumental du Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles, vol. 3, Gand, 1880, 2/1893, p. 26.

↑ , orgue éléctrostatique Dereux:

orgue éléctrostatique Dereux :

collectionName : Instruments électriques et électroniquesinventoryNb : 2016.0098.001

objectName :

objectTitle : orgue éléctrostatique Dereux

objectCulture :

geography :

dating : AD 1973

material :

technique :

dimensions : Hauteur: 111,5 cm, Largeur: 126,5 cm, Profondeur: 106 cm

legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

objectDescription : http://www.mim.be/fr/les-orgues-electrostatiques-de-dereux-0 Le mim possède trois orgues électrostatiques de l'ingénieur français Jean-Adolphe Dereux (1896-1968). Les deux plus grands possèdent deux claviers et une pédale (n° 2016.0098.001 et 2018.0079.001), tandis que le plus petit instrument (n° 2016.0098.002) dispose d'un seul clavier. Le musicien y contrôle le volume à l'aide des pédales (figures 1a et 1b). Les trois orgues sont un don de Pieter de Jong, qui les a restaurés pour les rendre jouables. Dereux considérait les orgues électroniques de son temps comme pas suffisamment capable d'imiter les sons de l'orgue à tuyaux. Il développa donc un système permettant de visualiser les timbres des tuyaux d'orgue et de les restituer électroniquement de la manière la plus authentique possible. Ainsi naquit au début des années 1950 l'orgue électrostatique Dereux. Le son y est créé par le courant traité par un générateur dans lequel un disque en mouvement tourne entre deux disques durs (Fig. 2a). Ces disques durs contiennent des informations, notamment des diagrammes sonores. En utilisant un oscillographe, Dereux réalisa un graphique des vibrations des tuyaux d'orgue. Ces tuyaux furent sélectionnés avec soin afin de trouver ceux de la meilleure qualité. Le choix de l'ingénieur se porta sur ceux du facteur d'orgues français Cavaillé-Coll. Les oscillogrammes permirent des enregistrements photographiques des sons (diagrammes). Dereux réussit ainsi à enregistrer 24 jeux d'orgue différents pour chacune des douze notes, en sept octaves. Il disposa méticuleusement ces diagrammes sur un disque. Comme ce disque était trop grand pour être incorporé dans un instrument, il fut réduit photographiquement à un cliché négatif, reproduit à son tour par photogravure à une taille utilisable. Cette information sonore est alors appliquée à l'un des deux disques durs du générateur, à savoir le côté argent (plastique dur avec argent évaporé). L'autre disque dur, côté cuivre, sert à la connexion au boîtier de commande et aux registres. Entre ces deux disques tourne un disque mobile (le disque de balayage), composé d'un certain nombre de faisceaux de balayage en filigrane argent (Fig. 2a et 2b). Chaque fois qu'un de ces faisceaux se déplace le long d'un diagramme, il y a génération de courant (électrostatique). Ce courant n'est envoyé à l'amplificateur (et au haut-parleur) que lorsque l'organiste active un ou plusieurs jeux et appuie sur une touche. Comme notre système musical comporte douze tons, chaque ton d'un orgue Dereux possède son propre générateur (Fig. 3). Tous sont identiques et entraînés par la même courroie de transmission. Le fait qu'ils fonctionnent tous à des vitesses différentes est dû à l'épaisseur différente des arbres moteurs. Les orgues Dereux ne possèdent pas de haut-parleur intégré. Un haut-parleur (externe) est donc spécialement conçu afin d'imiter au maximum l'effet des tuyaux acoustiques. Il est équipé d'enceintes de résonance en forme de colonne à double ouverture montées sur le haut-parleur (Fig. 4a et 4b). Il n'est pas surprenant que ces orgues conviennent à merveille pour les églises, en particulier les grands orgues à deux claviers et une pédale (Fig. 5). Les catalogues de vente ne laissent aucun doute sur le fait que le clergé et les conseils de fabrique soient des clients appropriés. Les avantages sur l'orgue à tuyaux étaient nombreux selon les vendeurs : "... des pièces inusables... faciles à entretenir... aucun risque de dommages par les systèmes de chauffage dans les églises... les essences de bois[de la caisse] ont subi un traitement spécial... impossible que l'orgue Dereux devienne déplaisant, son harmonisation est absolument constante... facile à installer dans les salles les plus étroites[et] des appartements et maisons aux dimensions normales... le prix d'un orgue électrostatique est le cinquième environ d'un orgue à tuyaux ... » (vers 1960 le prix était encore de 150.000 francs belges, un montant non négligeable). Si ces arguments n'avaient pas encore convaincu l'acheteur potentiel, restait l'argument suprême, celui qui en appelle au divin : "Enfin, c'est une grande création de l'esprit humain qui est mise au service de Dieu puis de l'humanité, car elle aide celle-ci à élever sa pensée vers Dieu et vers les beautés de l'Art". Illustrations 1a Orgue électrostatique, Jean-Adolphe Dereux, Paris,1953, inv. 2016.0098.002 1b Le clavier possède 5 octaves mais peut être étendu à 5 ½ octaves s'il est repoussé par le bas et qu'une touche (un demi-ton) est décalée. De cette façon, il est possible de transposer 2a Deux images des catalogues de vente présentant les deux disques durs et le disque de balayage rotatif 2b Le disque de balayage (en haut) et un disque dur (en bas) 3 Générateurs de sons 4 a & b Hault-parleur 5 Orgue électrostatique, Jean-Adolphe Dereux, Paris, 1973, inv. 2016.0098.001

↑ , electrostatic organ Dereux:

electrostatic organ Dereux :

collectionName : Instruments électriques et électroniquesinventoryNb : 2016.0098.002

objectName :

objectTitle : electrostatic organ Dereux

objectCulture :

geography :

dating :

material :

technique :

dimensions : Hauteur: 96 cm, Largeur: 117 cm, Profondeur: 45 cm

legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

objectDescription : http://www.mim.be/fr/les-orgues-electrostatiques-de-dereux-0 Le mim possède trois orgues électrostatiques de l'ingénieur français Jean-Adolphe Dereux (1896-1968). Les deux plus grands possèdent deux claviers et une pédale (n° 2016.0098.001 et 2018.0079.001), tandis que le plus petit instrument (n° 2016.0098.002) dispose d'un seul clavier. Le musicien y contrôle le volume à l'aide des pédales (figures 1a et 1b). Les trois orgues sont un don de Pieter de Jong, qui les a restaurés pour les rendre jouables. Dereux considérait les orgues électroniques de son temps comme pas suffisamment capable d'imiter les sons de l'orgue à tuyaux. Il développa donc un système permettant de visualiser les timbres des tuyaux d'orgue et de les restituer électroniquement de la manière la plus authentique possible. Ainsi naquit au début des années 1950 l'orgue électrostatique Dereux. Le son y est créé par le courant traité par un générateur dans lequel un disque en mouvement tourne entre deux disques durs (Fig. 2a). Ces disques durs contiennent des informations, notamment des diagrammes sonores. En utilisant un oscillographe, Dereux réalisa un graphique des vibrations des tuyaux d'orgue. Ces tuyaux furent sélectionnés avec soin afin de trouver ceux de la meilleure qualité. Le choix de l'ingénieur se porta sur ceux du facteur d'orgues français Cavaillé-Coll. Les oscillogrammes permirent des enregistrements photographiques des sons (diagrammes). Dereux réussit ainsi à enregistrer 24 jeux d'orgue différents pour chacune des douze notes, en sept octaves. Il disposa méticuleusement ces diagrammes sur un disque. Comme ce disque était trop grand pour être incorporé dans un instrument, il fut réduit photographiquement à un cliché négatif, reproduit à son tour par photogravure à une taille utilisable. Cette information sonore est alors appliquée à l'un des deux disques durs du générateur, à savoir le côté argent (plastique dur avec argent évaporé). L'autre disque dur, côté cuivre, sert à la connexion au boîtier de commande et aux registres. Entre ces deux disques tourne un disque mobile (le disque de balayage), composé d'un certain nombre de faisceaux de balayage en filigrane argent (Fig. 2a et 2b). Chaque fois qu'un de ces faisceaux se déplace le long d'un diagramme, il y a génération de courant (électrostatique). Ce courant n'est envoyé à l'amplificateur (et au haut-parleur) que lorsque l'organiste active un ou plusieurs jeux et appuie sur une touche. Comme notre système musical comporte douze tons, chaque ton d'un orgue Dereux possède son propre générateur (Fig. 3). Tous sont identiques et entraînés par la même courroie de transmission. Le fait qu'ils fonctionnent tous à des vitesses différentes est dû à l'épaisseur différente des arbres moteurs. Les orgues Dereux ne possèdent pas de haut-parleur intégré. Un haut-parleur (externe) est donc spécialement conçu afin d'imiter au maximum l'effet des tuyaux acoustiques. Il est équipé d'enceintes de résonance en forme de colonne à double ouverture montées sur le haut-parleur (Fig. 4a et 4b). Il n'est pas surprenant que ces orgues conviennent à merveille pour les églises, en particulier les grands orgues à deux claviers et une pédale (Fig. 5). Les catalogues de vente ne laissent aucun doute sur le fait que le clergé et les conseils de fabrique soient des clients appropriés. Les avantages sur l'orgue à tuyaux étaient nombreux selon les vendeurs : "... des pièces inusables... faciles à entretenir... aucun risque de dommages par les systèmes de chauffage dans les églises... les essences de bois[de la caisse] ont subi un traitement spécial... impossible que l'orgue Dereux devienne déplaisant, son harmonisation est absolument constante... facile à installer dans les salles les plus étroites[et] des appartements et maisons aux dimensions normales... le prix d'un orgue électrostatique est le cinquième environ d'un orgue à tuyaux ... » (vers 1960 le prix était encore de 150.000 francs belges, un montant non négligeable). Si ces arguments n'avaient pas encore convaincu l'acheteur potentiel, restait l'argument suprême, celui qui en appelle au divin : "Enfin, c'est une grande création de l'esprit humain qui est mise au service de Dieu puis de l'humanité, car elle aide celle-ci à élever sa pensée vers Dieu et vers les beautés de l'Art". Illustrations 1a Orgue électrostatique, Jean-Adolphe Dereux, Paris,1953, inv. 2016.0098.002 1b Le clavier possède 5 octaves mais peut être étendu à 5 ½ octaves s'il est repoussé par le bas et qu'une touche (un demi-ton) est décalée. De cette façon, il est possible de transposer 2a Deux images des catalogues de vente présentant les deux disques durs et le disque de balayage rotatif 2b Le disque de balayage (en haut) et un disque dur (en bas) 3 Générateurs de sons 4 a & b Hault-parleur 5 Orgue électrostatique, Jean-Adolphe Dereux, Paris, 1973, inv. 2016.0098.001

↑ , orgue éléctrostatique Dereux:

orgue éléctrostatique Dereux :

collectionName : Instruments électriques et électroniquesinventoryNb : 2018.0079.001

objectName :

objectTitle : orgue éléctrostatique Dereux

objectCulture :

geography :

dating :

material :

technique :

dimensions :

legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

objectDescription : http://www.mim.be/fr/les-orgues-electrostatiques-de-dereux-0 Le mim possède trois orgues électrostatiques de l'ingénieur français Jean-Adolphe Dereux (1896-1968). Les deux plus grands possèdent deux claviers et une pédale (n° 2016.0098.001 et 2018.0079.001), tandis que le plus petit instrument (n° 2016.0098.002) dispose d'un seul clavier. Le musicien y contrôle le volume à l'aide des pédales (figures 1a et 1b). Les trois orgues sont un don de Pieter de Jong, qui les a restaurés pour les rendre jouables. Dereux considérait les orgues électroniques de son temps comme pas suffisamment capable d'imiter les sons de l'orgue à tuyaux. Il développa donc un système permettant de visualiser les timbres des tuyaux d'orgue et de les restituer électroniquement de la manière la plus authentique possible. Ainsi naquit au début des années 1950 l'orgue électrostatique Dereux. Le son y est créé par le courant traité par un générateur dans lequel un disque en mouvement tourne entre deux disques durs (Fig. 2a). Ces disques durs contiennent des informations, notamment des diagrammes sonores. En utilisant un oscillographe, Dereux réalisa un graphique des vibrations des tuyaux d'orgue. Ces tuyaux furent sélectionnés avec soin afin de trouver ceux de la meilleure qualité. Le choix de l'ingénieur se porta sur ceux du facteur d'orgues français Cavaillé-Coll. Les oscillogrammes permirent des enregistrements photographiques des sons (diagrammes). Dereux réussit ainsi à enregistrer 24 jeux d'orgue différents pour chacune des douze notes, en sept octaves. Il disposa méticuleusement ces diagrammes sur un disque. Comme ce disque était trop grand pour être incorporé dans un instrument, il fut réduit photographiquement à un cliché négatif, reproduit à son tour par photogravure à une taille utilisable. Cette information sonore est alors appliquée à l'un des deux disques durs du générateur, à savoir le côté argent (plastique dur avec argent évaporé). L'autre disque dur, côté cuivre, sert à la connexion au boîtier de commande et aux registres. Entre ces deux disques tourne un disque mobile (le disque de balayage), composé d'un certain nombre de faisceaux de balayage en filigrane argent (Fig. 2a et 2b). Chaque fois qu'un de ces faisceaux se déplace le long d'un diagramme, il y a génération de courant (électrostatique). Ce courant n'est envoyé à l'amplificateur (et au haut-parleur) que lorsque l'organiste active un ou plusieurs jeux et appuie sur une touche. Comme notre système musical comporte douze tons, chaque ton d'un orgue Dereux possède son propre générateur (Fig. 3). Tous sont identiques et entraînés par la même courroie de transmission. Le fait qu'ils fonctionnent tous à des vitesses différentes est dû à l'épaisseur différente des arbres moteurs. Les orgues Dereux ne possèdent pas de haut-parleur intégré. Un haut-parleur (externe) est donc spécialement conçu afin d'imiter au maximum l'effet des tuyaux acoustiques. Il est équipé d'enceintes de résonance en forme de colonne à double ouverture montées sur le haut-parleur (Fig. 4a et 4b). Il n'est pas surprenant que ces orgues conviennent à merveille pour les églises, en particulier les grands orgues à deux claviers et une pédale (Fig. 5). Les catalogues de vente ne laissent aucun doute sur le fait que le clergé et les conseils de fabrique soient des clients appropriés. Les avantages sur l'orgue à tuyaux étaient nombreux selon les vendeurs : "... des pièces inusables... faciles à entretenir... aucun risque de dommages par les systèmes de chauffage dans les églises... les essences de bois[de la caisse] ont subi un traitement spécial... impossible que l'orgue Dereux devienne déplaisant, son harmonisation est absolument constante... facile à installer dans les salles les plus étroites[et] des appartements et maisons aux dimensions normales... le prix d'un orgue électrostatique est le cinquième environ d'un orgue à tuyaux ... » (vers 1960 le prix était encore de 150.000 francs belges, un montant non négligeable). Si ces arguments n'avaient pas encore convaincu l'acheteur potentiel, restait l'argument suprême, celui qui en appelle au divin : "Enfin, c'est une grande création de l'esprit humain qui est mise au service de Dieu puis de l'humanité, car elle aide celle-ci à élever sa pensée vers Dieu et vers les beautés de l'Art". Illustrations 1a Orgue électrostatique, Jean-Adolphe Dereux, Paris,1953, inv. 2016.0098.002 1b Le clavier possède 5 octaves mais peut être étendu à 5 ½ octaves s'il est repoussé par le bas et qu'une touche (un demi-ton) est décalée. De cette façon, il est possible de transposer 2a Deux images des catalogues de vente présentant les deux disques durs et le disque de balayage rotatif 2b Le disque de balayage (en haut) et un disque dur (en bas) 3 Générateurs de sons 4 a & b Hault-parleur 5 Orgue électrostatique, Jean-Adolphe Dereux, Paris, 1973, inv. 2016.0098.001

↑ , Harpe à pédales:

Harpe à pédales :

collectionName : Instruments à cordesinventoryNb : 3174

objectName :

objectTitle : Harpe à pédales

objectCulture :

geography :

dating : AD 1780 - AD 1795

material :

technique :

dimensions :

legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

objectDescription : 36 cordes. Mécanique à crochets, 7 pédales. Caisse composée de neuf côtes de bois. Table percée de trois paires d’ouïes, chacune de sept ouvertures. Etendue : La -1 à La 5 Aucune inscription Décors : la caisse, colonne et console sont peintes en noir rehaussé d’or. La console est peinte de motifs de bouquets de fleurs et de papillons. La table est peinte de plusieurs trophées des arts et guirlandes de fleurs, près de la cuvette est peinte une scène galante. La cuvette comporte une frise dorée sur le devant, et des feuilles d’acanthe sur le dessus. Les pédales sont dorées. La colonne est de base carrée, elle est ornée de fleurs en plusieurs endroits. La volute de la crosse est ornée de feuilles d’acanthe et de boutons de roses, et est entièrement dorée. Cette harpe avait été décrite comme possiblement de la main du facteur Naderman, mais rien sur l’instrument ne nous permet d’affirmer cette provenance.

↑ , Manche en métal (possiblement d'un couteau):

Manche en métal (possiblement d'un couteau) :

collectionName : MérovingiensinventoryNb : B005758-019

objectName :

objectTitle : Manche en métal (possiblement d'un couteau)

objectCulture : Mérovingienne

geography :

dating :

material :

technique :

dimensions :

legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

objectDescription : item has no descption

↑ , Modèle d'un serpent:

Modèle d'un serpent :

collectionName : ÉgypteinventoryNb : E.00737

objectName :

objectTitle : Modèle d'un serpent

objectCulture : Égyptienne

geography :

dating : 1545 BC - 1291 BC

material :

technique :

dimensions : Hauteur: 7,3 cm, Largeur: 5,5 cm, Profondeur: 2,1 cm

legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

objectDescription : Cet objet en calcaire est un modèle de sculpteur. Provenant des fouilles de É. Naville dans le temple de Mentouhotep à Deir el-Bahari, il représente un serpent dans la forme spécifique d'uraeus. Il est possible qu'il s'agit de la déesse Meretseger, patronne de la nécropole thébaine. Elle fut adorée en compagnie du dieu Ptah dans un sanctuaire creusé dans le rocher, non loin de la Vallée des Reines. Fouille : Naville 1903-1904

↑ , Petits fragments de tissu avec motifs végétaux et animaliers:

Petits fragments de tissu avec motifs végétaux et animaliers :

collectionName : ÉgypteinventoryNb : E.01047

objectName :

objectTitle : Petits fragments de tissu avec motifs végétaux et animaliers

objectCulture : Égyptienne

geography :

dating : AD 395 - AD 640

material :

technique :

dimensions :

legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

objectDescription : Proviennent de la tombe de la "Brodeuse Euphemia", Antinoé, fouilles Albert Gayet, 1899-1900.Ces petits fragments de textile sont comparables aux motifs présents sur le tissu couvrant l'épaule et le bras droits d'Euphemia. Il est possible qu'ils proviennent de ce textile.

↑ , Petite maison à lampe:

Petite maison à lampe :

collectionName : ÉgypteinventoryNb : E.01091a

objectName :

objectTitle : Petite maison à lampe

objectCulture : Égyptienne

geography :

dating : 30 BC - AD 395

material :

technique :

dimensions : Hauteur: 4,4 cm, Largeur: 2,8 cm, Profondeur: 1,5 cm

legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

objectDescription : Cet objet en terre cuite, qui provient des fouilles de W. F. Petrie à Héracléopolis Magna, constitue vraisemblablement un modèle de maison à lampe. La pièce de forme cylindrique est pourvue d'une ouverture rectangulaire par laquelle on introduisait une petite lampe à huile et d'un trou de suspension dans le toit. Il est possible que ce type de lampe fût employé dans un contexte religieux. Fouille : Petrie 1903-1904

↑ , Cercueil d’enfant:

Cercueil d’enfant :

collectionName : ÉgypteinventoryNb : E.01182

objectName :

objectTitle : Cercueil d’enfant

objectCulture : Égyptienne

geography :

dating : 332 BC - 30 BC (Incertaine)

material :

technique :

dimensions : Longueur: 77 cm, Largeur: 26,2 cm, Hauteur: 25 cm

legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

objectDescription : E.1182 - E.1183 Deux cercueils d’enfants Bois stuqué et peint Probablement fin de l’époque ptolémaïque (332-30 av. J.-C.) Provenance inconnue Ces deux petits cercueils sont de factures analogues et ils ont probablement appartenu à la même sépulture. A l’origine, leur surface était certainement couverte d’une épaisse couche de stuc, qui avait aussi permis de modeler les oreilles, mais qui a aujourd’hui presque disparu. Quelques traces de couleurs indiquent que les corps étaient totalement peints en jaune pâle, et le visage en un jaune plus foncé. Les visages des deux cercueils sont sculptés de manière sommaire et anguleuse, leurs traits semblent brutaux et leur nez, ainsi que leurs paupières, sont très accentués. Les chevelures rappellent les traditionnelles perruques tripartites. Le pilier dorsal d’un des deux cercueils adopte la forme d’un pilier djed, évocation de la colonne vertébrale d’Osiris. Ainsi, le défunt pourra, comme le dieu, se redresser dans l’Au-delà. Les deux cercueils ont été offerts au Musée en 1905 par le comte et la comtesse van den Steen de Jehay. Ils les avaient achetés en 1891, à Louxor, et il est possible qu’ils proviennent des fouilles qui avaient alors lieu dans la Vallée des Rois. A l’origine, ils contenaient encore les momies de deux enfants, qui ont disparu aujourd’hui.

↑ , Cercueil d’enfant:

Cercueil d’enfant :

collectionName : ÉgypteinventoryNb : E.01183

objectName :

objectTitle : Cercueil d’enfant

objectCulture : Égyptienne

geography :

dating : 332 BC - 30 BC

material :

technique :

dimensions : Longueur: 59,5 cm, Largeur: 20,5 cm, Hauteur: 21 cm

legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

objectDescription : E.1182 - E.1183 Deux cercueils d’enfants Bois stuqué et peint Probablement fin de l’époque ptolémaïque (332-30 av. J.-C.) Provenance inconnue Ces deux petits cercueils sont de factures analogues et ils ont probablement appartenu à la même sépulture. A l’origine, leur surface était certainement couverte d’une épaisse couche de stuc, qui avait aussi permis de modeler les oreilles, mais qui a aujourd’hui presque disparu. Quelques traces de couleurs indiquent que les corps étaient totalement peints en jaune pâle, et le visage en un jaune plus foncé. Les visages des deux cercueils sont sculptés de manière sommaire et anguleuse, leurs traits semblent brutaux et leur nez, ainsi que leurs paupières, sont très accentués. Les chevelures rappellent les traditionnelles perruques tripartites. Le pilier dorsal d’un des deux cercueils adopte la forme d’un pilier djed, évocation de la colonne vertébrale d’Osiris. Ainsi, le défunt pourra, comme le dieu, se redresser dans l’Au-delà. Les deux cercueils ont été offerts au Musée en 1905 par le comte et la comtesse van den Steen de Jehay. Ils les avaient achetés en 1891, à Louxor, et il est possible qu’ils proviennent des fouilles qui avaient alors lieu dans la Vallée des Rois. A l’origine, ils contenaient encore les momies de deux enfants, qui ont disparu aujourd’hui.

↑ , Modèle de manche d'herminette:

Modèle de manche d'herminette :

collectionName : ÉgypteinventoryNb : E.02300

objectName :

objectTitle : Modèle de manche d'herminette

objectCulture : Égyptienne

geography :

dating : ca. 2066 BC - 1650 BC

material :

technique :

dimensions : Hauteur: 10 cm

legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

objectDescription : Ce petit objet en bois est un modèle de manche d'herminette. Il est possible qu'il provienne d'une statuette faisant partie d'un modèle d'atelier de charpentiers (voir également E. 2299).

↑ , Tête de jeune roi:

Tête de jeune roi :

collectionName : ÉgypteinventoryNb : E.03226

objectName :

objectTitle : Tête de jeune roi

objectCulture : Égyptienne

geography :

dating : 664 BC - 332 BC

material :

technique :

dimensions : Hauteur: 13,9 cm, Largeur: 12,7 cm, Profondeur: 2,1 cm

legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

objectDescription : Ce modèle représente la tête d'un jeune roi sculpté de profil. Il est coiffé d'un bonnet qui épouse la forme du crâne et qui fait apparaître la mèche caractéristique des enfants. Un grand uraeus orne son front. La tête se distingue également par des pupilles peintes en noir et par un double menton. Il est fort possible que la pièce est un moulage parachevé.

↑ , Fragment de relief de Nectanébo Ier:

Fragment de relief de Nectanébo Ier :

collectionName : ÉgypteinventoryNb : E.04877h

objectName :

objectTitle : Fragment de relief de Nectanébo Ier

objectCulture : Égyptienne

geography :

dating : 380 BC - 343 BC

material :

technique :

dimensions :

legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

objectDescription : Ce petit morceau de relief porte trois hiéroglyphes fragmentaires faisant partie du nom de "Fils de Rê" du premier roi de la XXXème Dynastie, Nectanébo Ier. Les traits de visage réalistes du sphinx sont très remarquables. Il est possible que la pièce provienne d'un temple de Tell Atrib dans le Delta.

↑ , Scarabée:

Scarabée :

collectionName : ÉgypteinventoryNb : E.05354c

objectName :

objectTitle : Scarabée

objectCulture : Égyptienne

geography :

dating : 747 BC - 525 BC

material :

technique :

dimensions : Hauteur: 1,5 cm, Largeur: 1 cm, Profondeur: 1 cm

legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

objectDescription : Le plat de ce scarabée à profil haut est usé. Il porte quelques signes, dont le disque solaire de Rê et, possiblement, le hiéroglyphe "mn". L'inscription pourrait représenter le nom d'Amon-rê.

↑ , Scarabée avec monture de bague en or:

Scarabée avec monture de bague en or :

collectionName : ÉgypteinventoryNb : E.05364

objectName :

objectTitle : Scarabée avec monture de bague en or

objectCulture : Égyptienne

geography :

dating : 1850 BC - 1650 BC

material :

technique :

dimensions : Hauteur: 1,1 cm, Largeur: 0,9 cm, Profondeur: 0,5 cm

legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

objectDescription : Le plat de ce petit scarabée porte trois hiéroglpyhes, possiblement la bouche "r" entre le bras "di" et un disque solaire "ra".

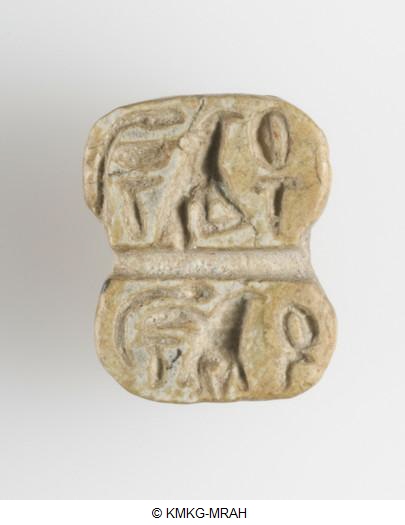

↑ , Scarabée double:

Scarabée double :

collectionName : ÉgypteinventoryNb : E.05590f

objectName :

objectTitle : Scarabée double

objectCulture : Égyptienne

geography :

dating : 1295 BC - 656 BC

material :

technique :

dimensions : Hauteur: 0,9 cm, Largeur: 0,7 cm, Profondeur: 0,4 cm

legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

objectDescription : Des scarabées doubles, constitués de deux petits scarabées et portant chacun sa propre décoration sur le revers, apparaissant à partir du Moyen Empire. Ce type connaît sont essor au Nouvel Empire. Les deux scarabées de cet exemplaire montrent la même composition : le faucon “Hr” derrière le signe de vie “ânkh”. Plusieurs hiéroglyphes se trouvent à gauche, possiblement le serpent “dj” et le signe “t”, formant ainsi le mot “dj.t” (‘éternité’). Cette composition peut donc être lue: “ankh Hr dj.t” (‘(que) Horus vive éternellement’). Des scarabées portant ce vœu sont connus pour la Période Ramesside et la Troisième Période Intermédiaire (XIXème-XXVème dyn.).

↑ , Fragment de scarabée 'de Bahariya':

Fragment de scarabée 'de Bahariya' :

collectionName : ÉgypteinventoryNb : E.05640

objectName :

objectTitle : Fragment de scarabée 'de Bahariya'

objectCulture : Égyptienne

geography :

dating : 664 BC - 525 BC (Incertaine)

material :

technique :

dimensions : Hauteur: 5,5 cm, Largeur: 5,5 cm, Profondeur: 2,8 cm

legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

objectDescription : Les scarabées monolithes de lapis-lazuli qui atteignent les 8 cm de longueur sont particulièrement rares. Ceci représente un des plus grands scarabées de lapis-lazuli connus à présent. Sur le plat se trouvent des hiéroglyphes formant l’inscription “disdist” / “dsdst”, une version du nom ancien de l'oasis de Bahariya (“djsdjs”), dans le désert libyque, mention géographique inattendue sur un scarabée et qui autorise d'emblée à exclure l'objet du vaste corpus des scarabées de cœur, inscrits d’un chapitre du Livre des Morts. Le scarabée est perforé dans deux directions : d’une part transversalement, et d’autre part une petite perforation verticale a été creusée à partir du plat, au centre de l'objet. Les pattes ne sont pas sculptées, indiquant que l'objet était destiné à être serti dans un support ou une monture qui enserrait toute la base de l’objet, probablement en tant qu’élément de pectoral. Par ailleurs, il est probable que les perforations verticale et transversales ont servi à solidariser le scarabée avec son support : deux fils métalliques, partant de chaque côté ont pu se rejoindre au centre, la petite perforation verticale ayant permis d’en nouer les deux extrémités. Il est possible que le creusement des perforations ait entraîné la cassure du scarabée, peut-être même lors de sa fabrication.

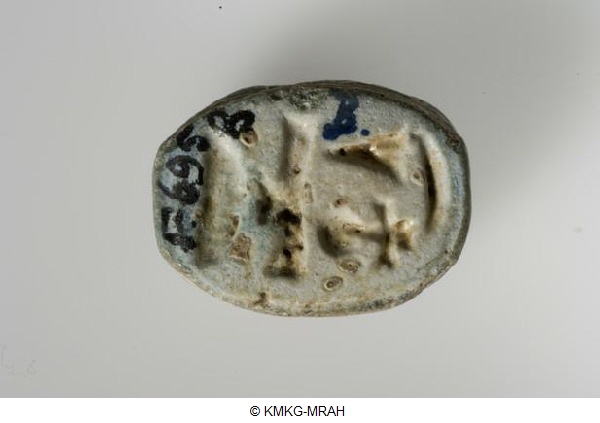

↑ , Scarabée avec hiéroglyphes:

Scarabée avec hiéroglyphes :

collectionName : ÉgypteinventoryNb : E.05695

objectName :

objectTitle : Scarabée avec hiéroglyphes

objectCulture : Égyptienne

geography :

dating : 1550 BC - 1295 BC

material :

technique :

dimensions : Hauteur: 1 cm, Largeur: 0,9 cm, Profondeur: 0,4 cm

legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

objectDescription : Le plat de ce scarabée porte les hiéroglyphes suivants: le roseau "i", la plume d'autruche "maât" et le signe "nfr". Il s'agit possiblement d'un cryptogramme du nom d' Amon. Fouille : B.S.A.E. 1914

↑ , Scarabée:

Scarabée :

collectionName : ÉgypteinventoryNb : E.05709.1

objectName :

objectTitle : Scarabée

objectCulture : Égyptienne

geography :

dating : 747 BC - 525 BC

material :

technique :

dimensions : Hauteur: 2,3 cm, Largeur: 1,5 cm, Profondeur: 0,9 cm

legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

objectDescription : Le plat de ce scarabée porte plusieurs hiéroglyphes, de droite à gauche: le cobra, le canard, un disque solaire et trois traits horizontaux. Cette inscription réfère possiblement au nom d'Amon-Rê. Fouille : Griffith 1913-1914

↑ , Fragment de vase en verre:

Fragment de vase en verre :

collectionName : ÉgypteinventoryNb : E.05812.5

objectName :

objectTitle : Fragment de vase en verre

objectCulture : Égyptienne

geography :

dating : 1545 BC - 1291 BC

material :

technique :

dimensions :

legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

objectDescription : Ce fragment de vase est un bel exemple de l'art de verrerie, qui a connu son apogée en Égypte pendant la XVIIIème Dynastie. Les verres étaient coulés en bandes de couleurs différentes autour d'un noyau extrait après refroidissement. Les motifs en forme de vagues étaient obtenus en étirant les bandeaux de couleurs au moyen d'un stylet. La surface du verre était ensuite polie. Il est possible que le fragment provienne d'un atelier thébain de l'époque d'Amenhotep III.

↑ , Fragment d'étude de sculpteur:

Fragment d'étude de sculpteur :

collectionName : ÉgypteinventoryNb : E.05830

objectName :

objectTitle : Fragment d'étude de sculpteur

objectCulture : Égyptienne

geography :

dating : 1349 BC - 1333 BC

material :

technique :

dimensions : Hauteur: 12,5 cm, Largeur: 4,7 cm, Profondeur: 2,5 cm

legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

objectDescription : Ce fragment de plaquette en calcaire est sculpté sur ses deux faces. Au recto, le centre de l'espace est occupé par un personnage assis de profil , représenté depuis la taille jusqu'en-dessous du genou. Dans le coin supérieur droit, on distingue les doigts de sa main tenant un bâton. Les doigts allongés et recourbés sont caractéristiques de l'art amarnien. Au recto, plusieurs lignes ont été gravées, sans qu'il soit possible d'identifier ce qu'elles devaient figurer à l'origine. Nous sommes ici en présence d'une étude de sculpteur. Elle faisait partie d'un lot de 18 pièces similaires (E.05820-E.05837) retrouvées sur le site d'Amarna lors des fouilles de W.M.F. Petrie et H. Carter en 1891-1892 et acquises par le musée en 1921. Un grand nombre de ce type d’artefacts a été retrouvé dans la ville d’ Amarna, essentiellement dans les ateliers, les maisons privées ou dans les tas de détritus où ils étaient parfois jetés après réalisation, n’ayant aucune valeur intrinsèque. Des plaquettes en pierre comme celle-ci servaient de support à l’apprentissage des artistes qui se devaient notamment d'apprendre le style propre au règne d'Akhenaton.

↑ , Scaraboïde en forme de visage humain:

Scaraboïde en forme de visage humain :

collectionName : ÉgypteinventoryNb : E.05860

objectName :

objectTitle : Scaraboïde en forme de visage humain

objectCulture : Égyptienne

geography :

dating : 1295 BC - 945 BC

material :

technique :

dimensions : Hauteur: 2,1 cm, Largeur: 1,6 cm, Profondeur: 0,8 cm

legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

objectDescription : La production de scaraboïdes en forme de visage humain en faïence commence à l’Époque Ramesside en continue jusqu’à la Basse Époque. Le revers montre un personnage debout avec un cou long, possiblement le dieu Seth. À droite se trouvent une grande plume d’autruche de la déesse Maat et un disque solaire. Telles compositions apparaissent sur des scarabées datant des XIXème-XXIème dynasties.

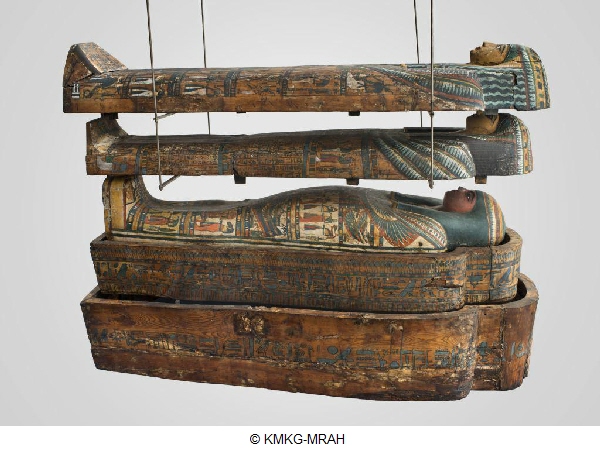

↑ , Cercueils de la dame Taânetenmes, et cartonnage de la dame Tamen:

Cercueils de la dame Taânetenmes, et cartonnage de la dame Tamen :

collectionName : ÉgypteinventoryNb : E.05890

objectName :

objectTitle : Cercueils de la dame Taânetenmes, et cartonnage de la dame Tamen

objectCulture : Égyptienne

geography :

dating : 948 BC - 715 BC

material :

technique :

dimensions : Longueur: 192 cm, Largeur: 63 cm, Hauteur: 61 cm

legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

objectDescription : Cercueils de la dame Taânetenmes, et cartonnage de la dame Tamen Bois stuqué et peint, cartonnage peint et momie Troisième Période Intermédiaire, probablement 22e dynastie (vers 945-715 av. J.-C.) Thèbes ouest Les formules d’offrande qui décorent ces cercueils momiformes mentionnent une propriétaire répondant au nom de Taânetenmes, la descendante d’une lignée de prêtres d’Amon à Karnak. Sur le couvercle de son cercueil intérieur, la défunte, vêtue d’une longue robe plissée, se dirige vers le lieu où l’on va statuer sur sa possible accession à l’Au-delà. Anubis (avec sa tête de chacal) contrôle, à l’aide d’une balance, si son cœur est en équilibre avec la plume de Maât, symbole de la Vérité. Tout semble en ordre, le monstre Ammit, laissera passer la défunte. Sous la « pesée du cœur », des colonnes de textes font état d’une seconde épreuve pour Taânetenmes : un interrogatoire sévère face au tribunal des dieux. Sans hésiter, elle récite la « confession négative » . Elle n’a commis aucune mauvaise action durant sa vie ! Entre les cercueils, se trouve un cartonnage coloré. Il contient le corps d’une autre défunte. Son nom, Tamen, se lit dans une formule d’offrande, sous le grand reliquaire à tête d’Osiris qui traverse toutes les scènes au centre. Avant d’arriver au Musée, les cercueils et le cartonnage ont été la propriété de plusieurs collections privées. Ce parcours compliqué a abouti à les considérer à tort comme un ensemble homogène. Le Musée Curtius de Liège possède un des cercueils de Tamen.

↑ , Groupe de singes:

Groupe de singes :

collectionName : ÉgypteinventoryNb : E.06352

objectName :

objectTitle : Groupe de singes

objectCulture : Égyptienne

geography :

dating : 1550 BC - 1069 BC (Incertaine)

material :

technique :

dimensions : Hauteur: 6,5 cm, Largeur: 4 cm, Profondeur: 3,5 cm

legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

objectDescription : Ce groupe de singes appartient au même type iconographique que la figurine provenant des fouilles de Gourob (E. 5792/03). Exécutée en calcaire, elle représente, sur un socle, un singe accroupi tenant deux petits contre lui. Il semble vouloir protéger les petits contre tout danger possible: l'expression de leurs visages, visibles de chaque côté, est un détail particulier. La pièce date vraisemblablement du Nouvel Empire.

↑ , Petit pot de pommade avec inscription:

Petit pot de pommade avec inscription :

collectionName : ÉgypteinventoryNb : E.06407

objectName :

objectTitle : Petit pot de pommade avec inscription

objectCulture : Égyptienne

geography :

dating : 2345 BC - 2181 BC

material :

technique :

dimensions : Hauteur: 5,5 cm

legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

objectDescription : Ce petit pot en albâtre, qui aurait été découvert dans une tombe à Gebelein (voir aussi Bruxelles E. 6406), servait à contenir des essences parfumées. Il porte une inscription mentionnant le cartouche du pharaon Pépi I suivi de l'épithète "aimé d'Hathor, maîtresse de Dendera". Il est possible que cet objet ait été offert par le roi à un de ses fonctionnaires enterré à Gebelein.

↑ , Scarabée avec ichneumon:

Scarabée avec ichneumon :

collectionName : ÉgypteinventoryNb : E.06642

objectName :

objectTitle : Scarabée avec ichneumon

objectCulture : Égyptienne

geography :

dating : 747 BC - 656 BC

material :

technique :

dimensions : Hauteur: 1,1 cm, Largeur: 0,7 cm, Profondeur: 0,5 cm

legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

objectDescription : Le plat montre la plume d’autruche de la déesse Maât et un mangouste (ichneumon) au-dessous d’un disque solaire. L’interprétation de cette composition reste incertaine (elle réfère possiblement au dieu Amon). Elle est populaire sur les scarabées de la XXVème dynastie.

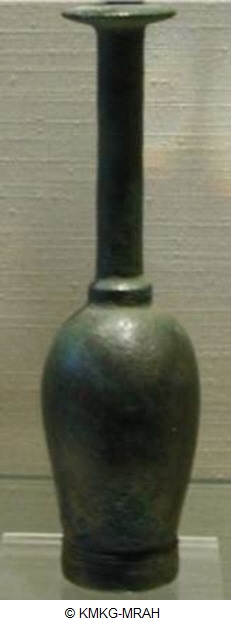

↑ , Fiole en verre:

Fiole en verre :

collectionName : ÉgypteinventoryNb : E.06897a

objectName :

objectTitle : Fiole en verre

objectCulture : Égyptienne

geography :

dating : 30 BC - AD 395

material :

technique :

dimensions : Hauteur: 16 cm

legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

objectDescription : La fabrication du verre a connu une révolution au début de notre ère par l'invention du soufflage. Grâce à la canne du verrier, il était possible de créer des objets plus grands et formés de parois plus minces. Le verre de couleur disparaissait au profit du verre transparent. Les formes des objets étaient également plus variées. Cette fiole représente un bel exemple d'une forme de verre spéciale datant de la Période Romaine.

↑ , Scarabée:

Scarabée :

collectionName : ÉgypteinventoryNb : E.06958b

objectName :

objectTitle : Scarabée

objectCulture : Égyptienne

geography :

dating : Inconnue

material :

technique :

dimensions : Hauteur: 2,7 cm, Largeur: 2 cm, Profondeur: 1,3 cm

legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

objectDescription : Le plat de ce scarabée porte une composition de hiéroglyphes ("nb", "Htp", "di" et "ânkh" ou "swt"(?)), rendus de façon inhabituelle. L'inscription réfère possiblement à la formule d'offerande, "Htp di nsw", 'l'offrande que donne le roi'. Fouille : Oxford Univ. 1933

↑ , Troupeau d'ânes en ivoire:

Troupeau d'ânes en ivoire :

collectionName : ÉgypteinventoryNb : E.07066

objectName :

objectTitle : Troupeau d'ânes en ivoire

objectCulture : Égyptienne

geography :

dating : 4000 BC - 3000 BC (Incertaine)

material :

technique :

dimensions :

legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

objectDescription : Cet ensemble de figurines en ivoire, qui faisait partie de la collection von Bissing et ensuite de la collection Lunsingh Scheurleer, se compose d'un troupeau de sept ânes. De dimension minuscule, ils varient de trois à quatre centimètres. Les pattes des animaux sont fort endommagées. La figurine représentant l'ânier du troupeau n'existe plus. Il est possible que les objets proviennent d'une tombe de la Période Prédynastique.

↑ , Empreinte de sceau:

Empreinte de sceau :

collectionName : ÉgypteinventoryNb : E.07789

objectName :

objectTitle : Empreinte de sceau

objectCulture : Égyptienne

geography :

dating :

material :

technique :

dimensions : Hauteur: 62 mm, Largeur: 65 mm, Profondeur: 37 mm

legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

objectDescription : Empreinte avec des signes clairement définis et, possible, des traces de la matière organique. Surface irrégulière avec trois empreintes. L'un d'eux, incurvé, pourrait être l'empreinte négative d'une petite corde ou d'un dispositif courbe. Un autre est rectiligne. Traces noirs identiques à celles sur l'avers se trouvent sur cette empreinte. Le dernier ne peut être identifié avec certitude.

↑ , Empreinte de sceau:

Empreinte de sceau :

collectionName : ÉgypteinventoryNb : E.07799

objectName :

objectTitle : Empreinte de sceau

objectCulture : Égyptienne

geography :

dating :

material :

technique :

dimensions : Hauteur: 1 mm, Largeur: 80 mm, Profondeur: 1 mm

legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

objectDescription : Type? Fragment d'empreinte. L'avers représente deux empreintes de sceaux partiels avec des signes bien lisibles. On trouve les traces des bords d'un sceau-cylindre. L'inverse a une surface irrégulière avec des traces possibles d'un peu de corde et un noeud sur la partie inférieure du fragment.

↑ , Fragment d’une frise de pampres de vigne:

Fragment d’une frise de pampres de vigne :

collectionName : ÉgypteinventoryNb : E.08066

objectName :

objectTitle : Fragment d’une frise de pampres de vigne

objectCulture : Égyptienne

geography :

dating : AD 395 - AD 640

material :

technique :

dimensions : Hauteur: 90 cm, Largeur: 35 cm

legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

objectDescription : En Égypte, durant l’Antiquité tardive, le langage iconographique et les textes classiques continuent à faire partie de la culture et de l’éducation des élites, même après que ces dernières se soient converties au christianisme. Certains bâtiments et certaines œuvres d’art présentent alors un surprenant mélange d’éléments empruntés à l’Antiquité classique et à l’Égypte ancienne. Les artistes ont en effet découvert qu’il est possible d’utiliser, dans un contexte chrétien, la représentation des dieux et des motifs ornementaux issus des traditions païennes. Dans la tradition gréco-romaine, le pampre de vigne est un des attributs du dieu du vin Dionysos, mais il est aussi utilisé comme motif purement décoratif. Durant la période paléo-chrétienne, il est utilisé comme symbole du Christ, en référence au passage biblique « Je suis la vigne, vous êtes les sarments » (Jean, XV, 5).

↑ , Fragment architectural avec feuilles d’acanthe et oiseaux s’abreuvant à une coupe:

Fragment architectural avec feuilles d’acanthe et oiseaux s’abreuvant à une coupe :

collectionName : ÉgypteinventoryNb : E.08215

objectName :

objectTitle : Fragment architectural avec feuilles d’acanthe et oiseaux s’abreuvant à une coupe

objectCulture : Égyptienne

geography :

dating : AD 200 - AD 640

material :

technique :

dimensions : Hauteur: 23 cm, Largeur: 53 cm, Profondeur: 9,5 cm

legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

objectDescription : En Égypte, durant l’Antiquité tardive, le langage iconographique et les textes classiques continuent à faire partie de la culture et de l’éducation des élites, même après que ces dernières se soient converties au christianisme. Certains bâtiments et certaines œuvres d’art présentent alors un surprenant mélange d’éléments empruntés à l’Antiquité classique et à l’Égypte ancienne. Les artistes ont en effet découvert qu’il est possible d’utiliser, dans un contexte chrétien, la représentation des dieux et des motifs ornementaux issus des traditions païennes. Les oiseaux buvant à la coupe, un motif très répandu dans l’art antique depuis l’époque hellénistique, pourraient évoquer la source de vie, ou, dans un contexte chrétien, faire allusion au Christ.

↑ , Frise à motifs végétaux entourant des animaux:

Frise à motifs végétaux entourant des animaux :

collectionName : ÉgypteinventoryNb : E.08247

objectName :

objectTitle : Frise à motifs végétaux entourant des animaux

objectCulture : Égyptienne

geography :

dating : AD 395 - AD 640

material :

technique :

dimensions : Hauteur: 27 cm, Largeur: 49,5 cm, Profondeur: 14 cm

legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

objectDescription : En Égypte, durant l’Antiquité tardive, le langage iconographique et les textes classiques continuent à faire partie de la culture et de l’éducation des élites, même après que ces dernières se soient converties au christianisme. Certains bâtiments et certaines œuvres d’art présentent alors un surprenant mélange d’éléments empruntés à l’Antiquité classique et à l’Égypte ancienne. Les artistes ont en effet découvert qu’il est possible d’utiliser, dans un contexte chrétien, la représentation des dieux et des motifs ornementaux issus des traditions païennes.

↑ , Dieu à tête de serpent:

Dieu à tête de serpent :

collectionName : ÉgypteinventoryNb : E.08974

objectName :

objectTitle : Dieu à tête de serpent

objectCulture : Égyptienne

geography :

dating : 664 BC - 332 BC

material :

technique :

dimensions : Hauteur: 16,5 cm

legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

objectDescription : Cette statuette en bronze figure un dieu-serpent sous son aspect anthropoïde. Le dieu est représenté debout, dans l'attitude de la marche, les poings serrés. La tête de serpent aux yeux saillants et soutenue par un cou enflé et courbé, est encadrée d'une perruque aux longues stries parallèles. Le dieu porte un pagne court, plissé, retenu au moyen d'une étroite ceinture. Il est possible que la statuette représente Heneb, divinité protectrice locale d'Héracléopolis Magna.

↑ , Étendard ou idole du type 'Maître d'animaux':

Étendard ou idole du type 'Maître d'animaux' :

collectionName : IraninventoryNb : IR.0039

objectName :

objectTitle : Étendard ou idole du type 'Maître d'animaux'

objectCulture : Iranienne

geography :

dating : 1300 BC - 750 BC

material :

technique :

dimensions : Hauteur: 17 cm, Largeur: 5,5 cm

legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

objectDescription : Idole, sans pied; Gilgamesh tenant deux gueules de lion; en dessous une tête de lion et deux têtes de coqs. Les étendards ou idoles constituent peut-être le groupe le plus caractéristique des bronzes du Luristan. Il s’agit, en fait, de petites sculptures coulées à la cire perdue, montées sur un socle en forme de bouteille. Elles sont généralement tout à fait creuses dans le sens vertical et leurs faces avant et arrière sont parfaitement identiques. Ces caractéristiques indiquent qu’elles étaient montées sur quelque chose, peut-être une hampe, grâce à leur socle ouvert dans la partie inférieure et qu’elles pouvaient être vues sous tous les angles. Bien qu’un grand nombre d’étendards soient connus par le marché de l’art, pendant longtemps, il n’y eu que peu ou pas du tout d’informations fiables. Il n’était même pas certain que les « socles » faisaient bien partie des étendards et des idoles. Ce n’est qu’en 1970, lors d’une expédition scientifique menée à Tattulban au Luristan, que des archéologues belges découvrirent pour la première fois un étendard avec son socle, Cette découverte et celles qui suivirent confirment le lien qui existe entre les socles et les idoles et rendirent leur datation possible. Elles permirent également de comprendre leur évolution chronologique et formelle. Les plus anciens étendards datent du 13e siècle, soit du début de l’âge du Fer. Ils se composent de deux bouquetins dressés et affrontés ou de fauves, sans doute des lions ou des léopards. La forme des exemplaires les plus anciens est encore très naturaliste, tandis que les pièces plus récentes sont davantage stylisées. Tantôt les animaux sont accolés à un anneau, tantôt leurs pattes antérieures et postérieures fusionnent pour former l’anneau. Certains étendards, comme cat. 278 et 280, se caractérise par la présence d’une feuille de bronze enroulée formant un tuyau. Il est possible que dans la perforation ainsi obtenue ou dans le petit tuyau, une branche ait pu être insérée, ce qui faisait naître le motif d’animaux flanquant un arbre de vie. Il s’agissait là d’un motif particulièrement populaire au Luristan et qui se retrouve, entre autres, aussi sur la garniture de carquois cat. 252. Les idoles cat. 281 et 282, parfois interprétées comme le « maître des animaux », représentent une phase suivante de l’évolution. Un personnage humain est figuré entre deux panthères dressées et affrontées. Les corps des fauves et celui de l’être humain sont soudés pour former un ensemble affectant la forme d’un tuyau, ce qui remplace la feuille de bronze enroulée de l’ancien type d’idole. La réalisation la plus complexe autour du thème du « maître des animaux » est illustrée par cat. 283 et 284. Ce sont maintenant respectivement deux et trois têtes humaines qui sont superposées, le personnage supérieur tenant les fauves par le cou, tandis que des têtes d’oiseaux et de petits volatiles sont ajoutés sur les croupes et cous des fauves. Les divers éléments anatomiques sont toujours plus déformés. Sur la pièce cat. 284, les griffes des fauves du bas sont quasi méconnaissables et les queues disparaissent en grande partie entre les pattes postérieures. Seule la pointe enroulée est encore nettement visible. C’est une idole aussi complexe que celle-là qui fut mise au jour par l’expédition belge à Tattulban. Elle se trouvait dans la tombe d’un homme du début de l’âge du Fer III (début du 8e siècle). La fonction exacte et la signification des idoles ou étendards demeurent toujours incertaines. Grâce aux fouilles, on sait seulement que ces pièces étaient dans des tombes, associées à des armes: en d’autres termes, dans des tombes de combattants. B.O.

↑ , Idole ou étendard:

Idole ou étendard :

collectionName : IraninventoryNb : IR.0045

objectName :

objectTitle : Idole ou étendard

objectCulture : Iranienne

geography :

dating : ca. 1180 BC - AD 300

material :

technique :

dimensions : Hauteur: 11 cm, Largeur: 5 cm

legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

objectDescription : Idole ou étendard en bronze, deux lions debout. Les étendards ou idoles constituent peut-être le groupe le plus caractéristique des bronzes du Luristan. Il s’agit, en fait, de petites sculptures coulées à la cire perdue, montées sur un socle en forme de bouteille. Elles sont généralement tout à fait creuses dans le sens vertical et leurs faces avant et arrière sont parfaitement identiques. Ces caractéristiques indiquent qu’elles étaient montées sur quelque chose, peut-être une hampe, grâce à leur socle ouvert dans la partie inférieure et qu’elles pouvaient être vues sous tous les angles. Bien qu’un grand nombre d’étendards soient connus par le marché de l’art, pendant longtemps, il n’y eu que peu ou pas du tout d’informations fiables. Il n’était même pas certain que les « socles » faisaient bien partie des étendards et des idoles. Ce n’est qu’en 1970, lors d’une expédition scientifique menée à Tattulban au Luristan, que des archéologues belges découvrirent pour la première fois un étendard avec son socle, Cette découverte et celles qui suivirent confirment le lien qui existe entre les socles et les idoles et rendirent leur datation possible. Elles permirent également de comprendre leur évolution chronologique et formelle. Les plus anciens étendards datent du 13e siècle, soit du début de l’âge du Fer. Ils se composent de deux bouquetins dressés et affrontés ou de fauves, sans doute des lions ou des léopards. La forme des exemplaires les plus anciens est encore très naturaliste, tandis que les pièces plus récentes sont davantage stylisées. Tantôt les animaux sont accolés à un anneau, tantôt leurs pattes antérieures et postérieures fusionnent pour former l’anneau. Certains étendards se caractérise par la présence d’une feuille de bronze enroulée formant un tuyau. Il est possible que dans la perforation ainsi obtenue ou dans le petit tuyau, une branche ait pu être insérée, ce qui faisait naître le motif d’animaux flanquant un arbre de vie. Il s’agissait là d’un motif particulièrement populaire au Luristan.

↑ , Support d'idole:

Support d'idole :

collectionName : IraninventoryNb : IR.0067

objectName :

objectTitle : Support d'idole

objectCulture : Iranienne

geography :

dating : 1300 BC - 750 BC

material :

technique :

dimensions : Dimensions H x D: 9 cm, 2,5 cm

legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

objectDescription : Socle d'une idole ou étendard. Les étendards ou idoles constituent peut-être le groupe le plus caractéristique des bronzes du Luristan. Il s’agit, en fait, de petites sculptures coulées à la cire perdue, montées sur un socle en forme de bouteille. Elles sont généralement tout à fait creuses dans le sens vertical et leurs faces avant et arrière sont parfaitement identiques. Ces caractéristiques indiquent qu’elles étaient montées sur quelque chose, peut-être une hampe, grâce à leur socle ouvert dans la partie inférieure et qu’elles pouvaient êtres vues sous tous les angles. Bien qu’un grand nombre d’étendards soient connus par le marché de l’art, pendant longtemps, il n’y eu que peu ou pas du tout d’informations fiables. Il n’était même pas certain que les « socles » faisaient bien partie des étendards et des idoles. Ce n’est qu’en 1970, lors d’une expédition scientifique menée à Tattulban au Luristan, que des archéologues belges découvrirent pour la première fois un étendard avec son socle, Cette découverte et celles qui suivirent confirment le lien qui existe entre les socles et les idoles et rendirent leur datation possible. Elles permirent également de comprendre leur évolution chronologique et formelle. La fonction exacte et la signification des idoles ou étendards demeurent toujours incertaines. Grâce aux fouilles, on sait seulement que ces pièces étaient dans des tombes, associées à des armes: en d’autres termes, dans des tombes de combattants.

↑ , Support d'idole:

Support d'idole :

collectionName : IraninventoryNb : IR.0068

objectName :

objectTitle : Support d'idole

objectCulture : Iranienne

geography :

dating : ca. 1180 BC - AD 300

material :

technique :

dimensions : Dimensions H x D: 8,2 cm, 3,5 cm

legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

objectDescription : Support d'idole en bronze. Les étendards ou idoles constituent peut-être le groupe le plus caractéristique des bronzes du Luristan. Il s’agit, en fait, de petites sculptures coulées à la cire perdue, montées sur un socle en forme de bouteille. Elles sont généralement tout à fait creuses dans le sens vertical et leurs faces avant et arrière sont parfaitement identiques. Ces caractéristiques indiquent qu’elles étaient montées sur quelque chose, peut-être une hampe, grâce à leur socle ouvert dans la partie inférieure et qu’elles pouvaient être vues sous tous les angles. Bien qu’un grand nombre d’étendards soient connus par le marché de l’art, pendant longtemps, il n’y eu que peu ou pas du tout d’informations fiables. Il n’était même pas certain que les « socles » faisaient bien partie des étendards et des idoles. Ce n’est qu’en 1970, lors d’une expédition scientifique menée à Tattulban au Luristan, que des archéologues belges découvrirent pour la première fois un étendard avec son socle, Cette découverte et celles qui suivirent confirment le lien qui existe entre les socles et les idoles et rendirent leur datation possible. Elles permirent également de comprendre leur évolution chronologique et formelle. La fonction exacte et la signification des idoles ou étendards demeurent toujours incertaines. Grâce aux fouilles, on sait seulement que ces pièces étaient dans des tombes, associées à des armes: en d’autres termes, dans des tombes de combattants.

↑ , Support d'idole:

Support d'idole :

collectionName : IraninventoryNb : IR.0069

objectName :

objectTitle : Support d'idole

objectCulture : Iranienne

geography :

dating : ca. 1180 BC - AD 300

material :

technique :

dimensions : Dimensions H x D: 17 cm, 4 cm

legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

objectDescription : Socle d'une idole en bronze. Les étendards ou idoles constituent peut-être le groupe le plus caractéristique des bronzes du Luristan. Il s’agit, en fait, de petites sculptures coulées à la cire perdue, montées sur un socle en forme de bouteille. Elles sont généralement tout à fait creuses dans le sens vertical et leurs faces avant et arrière sont parfaitement identiques. Ces caractéristiques indiquent qu’elles étaient montées sur quelque chose, peut-être une hampe, grâce à leur socle ouvert dans la partie inférieure et qu’elles pouvaient être vues sous tous les angles. Bien qu’un grand nombre d’étendards soient connus par le marché de l’art, pendant longtemps, il n’y eu que peu ou pas du tout d’informations fiables. Il n’était même pas certain que les « socles » faisaient bien partie des étendards et des idoles. Ce n’est qu’en 1970, lors d’une expédition scientifique menée à Tattulban au Luristan, que des archéologues belges découvrirent pour la première fois un étendard avec son socle, Cette découverte et celles qui suivirent confirment le lien qui existe entre les socles et les idoles et rendirent leur datation possible. Elles permirent également de comprendre leur évolution chronologique et formelle. La fonction exacte et la signification des idoles ou étendards demeurent toujours incertaines. Grâce aux fouilles, on sait seulement que ces pièces étaient dans des tombes, associées à des armes: en d’autres termes, dans des tombes de combattants.

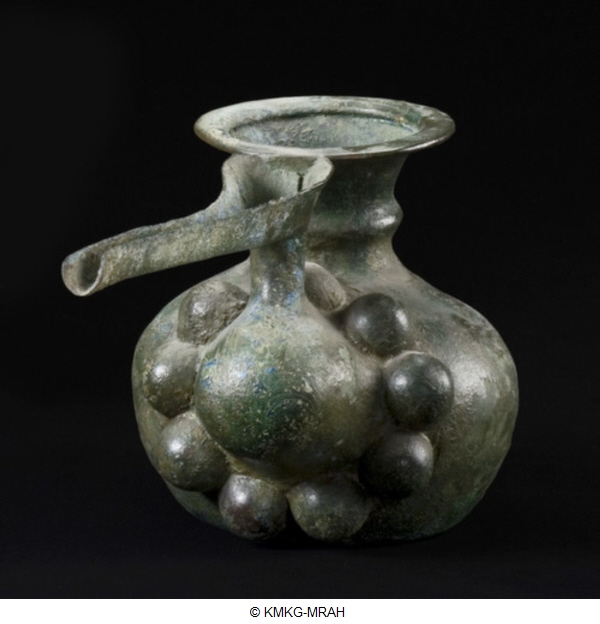

↑ , Vase à bec verseur:

Vase à bec verseur :

collectionName : IraninventoryNb : IR.0072

objectName :

objectTitle : Vase à bec verseur

objectCulture : Iranienne

geography :

dating : 1000 BC - 801 BC

material :

technique :

dimensions : Hauteur: 10 cm, Largeur: 27 cm

legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

objectDescription : Vase à bec ouvert, et protubérance circulaire, servant à décanter; la poche du décantage est entourée de 11 hémisphères et découée de lignes circulaires. Ce vase relève d’un type rencontré également en-dehors du Luristan, entre autres à Tepe Siyalk où de la vaisselle comparable a été découverte. Ayant été mis au jour sur plusieurs sites du Luristan, il est possible de les dater du 10e-9e siècle. Le bec verseur est fixé au récipient à l’aide de rivets à têtes semi-sphériques placés en couronne tout autour du col. Ce dernier est entièrement décoré d’un motif linéaire; dans des cas exceptionnels, il se termine en tête de lion. Des vases à col en forme de tête humaine ont été mis au jour à Sangtarashan, au Luristan, et sur l’île de Samos où il s’agit d’une pièce d’importation.

↑ , Étendard ou idole du type 'Maître d'animaux':

Étendard ou idole du type 'Maître d'animaux' :

collectionName : IraninventoryNb : IR.0123

objectName :

objectTitle : Étendard ou idole du type 'Maître d'animaux'

objectCulture : Iranienne

geography :

dating : ca. 1180 BC - AD 300

material :

technique :

dimensions : Hauteur: 19,8 cm, Largeur: 8 cm

legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

objectDescription : Idole, sans pied. Gilgamesh tenant 2 gueules de lion. Les étendards ou idoles constituent peut-être le groupe le plus caractéristique des bronzes du Luristan. Il s’agit, en fait, de petites sculptures coulées à la cire perdue, montées sur un socle en forme de bouteille. Elles sont généralement tout à fait creuses dans le sens vertical et leurs faces avant et arrière sont parfaitement identiques. Ces caractéristiques indiquent qu’elles étaient montées sur quelque chose, peut-être une hampe, grâce à leur socle ouvert dans la partie inférieure et qu’elles pouvaient être vues sous tous les angles. Bien qu’un grand nombre d’étendards soient connus par le marché de l’art, pendant longtemps, il n’y eu que peu ou pas du tout d’informations fiables. Il n’était même pas certain que les « socles » faisaient bien partie des étendards et des idoles. Ce n’est qu’en 1970, lors d’une expédition scientifique menée à Tattulban au Luristan, que des archéologues belges découvrirent pour la première fois un étendard avec son socle, Cette découverte et celles qui suivirent confirment le lien qui existe entre les socles et les idoles et rendirent leur datation possible. Elles permirent également de comprendre leur évolution chronologique et formelle. La fonction exacte et la signification des idoles ou étendards demeurent toujours incertaines. Grâce aux fouilles, on sait seulement que ces pièces étaient dans des tombes, associées à des armes: en d’autres termes, dans des tombes de combattants.

↑ , Idole ou étendard:

Idole ou étendard :

collectionName : IraninventoryNb : IR.0124

objectName :

objectTitle : Idole ou étendard

objectCulture : Iranienne

geography :

dating : ca. 1180 BC - AD 300

material :

technique :

dimensions : Hauteur: 11,8 cm, Largeur: 5 cm

legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

objectDescription : Les étendards ou idoles constituent peut-être le groupe le plus caractéristique des bronzes du Luristan. Il s’agit, en fait, de petites sculptures coulées à la cire perdue, montées sur un socle en forme de bouteille. Elles sont généralement tout à fait creuses dans le sens vertical et leurs faces avant et arrière sont parfaitement identiques. Ces caractéristiques indiquent qu’elles étaient montées sur quelque chose, peut-être une hampe, grâce à leur socle ouvert dans la partie inférieure et qu’elles pouvaient être vues sous tous les angles. Bien qu’un grand nombre d’étendards soient connus par le marché de l’art, pendant longtemps, il n’y eu que peu ou pas du tout d’informations fiables. Il n’était même pas certain que les « socles » faisaient bien partie des étendards et des idoles. Ce n’est qu’en 1970, lors d’une expédition scientifique menée à Tattulban au Luristan, que des archéologues belges découvrirent pour la première fois un étendard avec son socle, Cette découverte et celles qui suivirent confirment le lien qui existe entre les socles et les idoles et rendirent leur datation possible. Elles permirent également de comprendre leur évolution chronologique et formelle. Les plus anciens étendards datent du 13e siècle, soit du début de l’âge du Fer. Ils se composent de deux bouquetins dressés et affrontés ou de fauves, sans doute des lions ou des léopards. La forme des exemplaires les plus anciens est encore très naturaliste, tandis que les pièces plus récentes sont davantage stylisées. Tantôt les animaux sont accolés à un anneau, tantôt leurs pattes antérieures et postérieures fusionnent pour former l’anneau. Certains étendards se caractérise par la présence d’une feuille de bronze enroulée formant un tuyau. Il est possible que dans la perforation ainsi obtenue ou dans le petit tuyau, une branche ait pu être insérée, ce qui faisait naître le motif d’animaux flanquant un arbre de vie. Il s’agissait là d’un motif particulièrement populaire au Luristan.

↑ , Idole ou étendard:

Idole ou étendard :

collectionName : IraninventoryNb : IR.0125

objectName :

objectTitle : Idole ou étendard

objectCulture : Iranienne

geography :

dating : ca. 1180 BC - AD 300

material :

technique :

dimensions : Hauteur: 10 cm, Largeur: 4,8 cm

legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

objectDescription : Les étendards ou idoles constituent peut-être le groupe le plus caractéristique des bronzes du Luristan. Il s’agit, en fait, de petites sculptures coulées à la cire perdue, montées sur un socle en forme de bouteille. Elles sont généralement tout à fait creuses dans le sens vertical et leurs faces avant et arrière sont parfaitement identiques. Ces caractéristiques indiquent qu’elles étaient montées sur quelque chose, peut-être une hampe, grâce à leur socle ouvert dans la partie inférieure et qu’elles pouvaient être vues sous tous les angles. Bien qu’un grand nombre d’étendards soient connus par le marché de l’art, pendant longtemps, il n’y eu que peu ou pas du tout d’informations fiables. Il n’était même pas certain que les « socles » faisaient bien partie des étendards et des idoles. Ce n’est qu’en 1970, lors d’une expédition scientifique menée à Tattulban au Luristan, que des archéologues belges découvrirent pour la première fois un étendard avec son socle, Cette découverte et celles qui suivirent confirment le lien qui existe entre les socles et les idoles et rendirent leur datation possible. Elles permirent également de comprendre leur évolution chronologique et formelle. Les plus anciens étendards datent du 13e siècle, soit du début de l’âge du Fer. Ils se composent de deux bouquetins dressés et affrontés ou de fauves, sans doute des lions ou des léopards. La forme des exemplaires les plus anciens est encore très naturaliste, tandis que les pièces plus récentes sont davantage stylisées. Tantôt les animaux sont accolés à un anneau, tantôt leurs pattes antérieures et postérieures fusionnent pour former l’anneau. Certains étendards se caractérise par la présence d’une feuille de bronze enroulée formant un tuyau. Il est possible que dans la perforation ainsi obtenue ou dans le petit tuyau, une branche ait pu être insérée, ce qui faisait naître le motif d’animaux flanquant un arbre de vie. Il s’agissait là d’un motif particulièrement populaire au Luristan.

↑ , Vase à bec verseur:

Vase à bec verseur :

collectionName : IraninventoryNb : IR.0194

objectName :

objectTitle : Vase à bec verseur

objectCulture : Iranienne

geography :

dating : ca. 1180 BC - AD 300

material :

technique :

dimensions : Hauteur: 12,3 cm, Largeur: 12,5 cm

legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

objectDescription : Ce vase relève d’un type rencontré également en dehors du Luristan, entre autres à Tepe Siyalk où de la vaisselle comparable a été découverte. Ayant été mis au jour sur plusieurs sites du Luristan, il est possible de les dater du 10e-9e siècle. Le bec verseur est fixé au récipient à l’aide de rivets à têtes semi-sphériques placés en couronne tout autour du col. Ce dernier est entièrement décoré d’un motif linéaire; dans des cas exceptionnels, il se termine en tête de lion. Des vases à col en forme de tête humaine ont été mis au jour à Sangtarashan, au Luristan, et sur l’île de Samos où il s’agit d’une pièce d’importation.

↑ , Étendard ou idole du type 'Maître d'animaux':

Étendard ou idole du type 'Maître d'animaux' :

collectionName : IraninventoryNb : IR.0328

objectName :

objectTitle : Étendard ou idole du type 'Maître d'animaux'

objectCulture : Iranienne

geography :

dating : 1300 BC - 801 BC

material :

technique :

dimensions : Hauteur: 13 cm, Largeur: 7 cm

legalRightOwner : Musées royaux d'art et d'histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis